Die Kirchengemeinde St.Maritn hat eine über 70jährige Geschichte. Ihr Namenspatron, der „heilige Martin“ ist für die Gemeinde von großer Bedeutung. Lesen Sie selbst.

St. Martin in Fürth - Porträt einer evangelischen Kirchengemeinde

St. Martin in Fürth - Porträt einer evangelischen Kirchengemeinde

Die Lage

Unsere Kirchengemeinde liegt im Westen der Stadt Fürth. Sie umfasst das Gebiet des „Eigenen Heims“ und der „Schwand“. Sie zieht sich über den Scherbsgraben bis zur Siebenbogenbrücke und im Westen über die Unterfarrnbacher Straße und die Mühltalstraße bis zum sogenannten „Solarberg“ direkt vor Vach. Von der Innenstadt ist die Kirchengemeinde durch den Wiesengrund und die Rednitz getrennt. Im Gemeindebereich wohnen ca. 5000 evangelische Christen. Zwei Pfarrer sind momentan in besonderer Weise für die Seelsorge zuständig. Mehr als 220 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen auf vielfältige Weise die Gemeindearbeit.

Die Anfänge der Martinsgemeinde im letzten Jahrhundert

Die Kirche ist das zentrale Gebäude einer christlichen Gemeinde. Anfänglich stand an der Hochstraße lediglich ein Holzkirchlein, das im Jahr 1927 erbaut wurde, weil im Fürther Westen die Bevölkerungszahl zunahm. Die Gemeinde bekam einen eigenen Pfarrer, der im Pfarrhaus an der Vacher Straße wohnte (heute Kindergarten). Vorher gehörte unsere Gemeinde zu St. Michael in der Fürther Innenstadt.

Dann aber kam der zweite Weltkrieg. Im letzten Kriegsjahr, 1945, fiel bei einem Fliegerangriff eine Brandbombe auf das alte Martinskirchlein, so dass es ausbrannte. Aber bereits fünf Jahre später wurde hier mit den bescheidenen Mitteln, die damals zur Verfügung standen, wieder eine neue Kirche erbaut. Die Martinskirche stammt also aus den ”Gründerjahren” nach dem zweiten Weltkrieg. Der Baustil ist schlicht und einfach. Der durch die Verwendung von Holz warmherzig und freundlich gestaltete Innenraum der Kirche bietet Platz für mehr als 400 Menschen. Die Martinskirche liegt nahe an der Stadt und befindet sich doch im Grünen. Viele Bäume und Sträucher im Umgriff der Kirche spenden im Sommer Schatten. Zahlreiche Vögel und Eichhörnchen haben hier ihr Zuhause gefunden.Die Gemeinde wuchs nach dem Krieg ständig an und musste anfangs der 60er Jahre sogar geteilt werden. So entstand die Nachbargemeinde ”Heilig Geist” auf der Fürther Hardhöhe.

Der Name unserer Gemeinde ist Programm

Die Gemeinde trägt ihren Namen „St. Martin“ in Anlehnung an die erste Kapelle in Fürth, die als Gründung Kaiser Karls des Großen im 9. Jahrhundert im Wiesengrund erbaut wurde. Der heilige Martin gilt seit alter Zeit als gutes Beispiel für den christlichen Glauben. So wie er einst seinen Mantel teilte, um die andere Hälfte einem armen Bettler zu geben, so sollen auch wir füreinander sorgen und da sein.Aus diesem Grund gehen wir auch heute auf die Menschen zu, so wie es auch Christen in anderen Gemeinden tun:

- Wir taufen und stellen Menschen unter Gottes Schutz und Segen

- Wir bieten Kindergartenplätze an (3-gruppiger Kindergarten St. Martin, Finkenschlag 43 und 1gruppiger Kindergarten St. Martin, Jakob-Henle-Str. 44)

- Wir machen Konfirmanden und Konfirmandinnen mit dem Glauben der Christen vertraut und bieten offene und gemeindliche Jugendarbeit an

- Wir laden Eltern und Erwachsene zum Gespräch und zur Begegnung ein

- Wir erbitten in der kirchlichen Trauung Gottes Segen für junge Ehepaare

- Bei uns treffen sich Frauengruppen und eine Seniorengruppe

- Wir laden zu gemeinsamen Veranstaltungen von evangelischen und katholischen Christen ein.

- Wir besuchen Kranke und begleiten Menschen, die gestorben sind, auf dem letzten Weg.

- Und wir schließen aus unserer Mitte niemanden aus, der ohne Glauben ist oder der einer anderen Religion angehört. Am deutlichsten wird dies in unseren zwei Kindergärten. Weil Gott alle Menschen ohne Unterschied liebt, nehmen auch wir uns um alle Menschen an, die zu uns kommen.

Zu unserem Gemeindenamen „St. Martin“ fügt sich gut, dass wir im Jahr 1999 einen Diakonieverein St. Martin e.V. gegründet haben. Durch die Mitgliederbeiträge helfen wir mit, die Arbeit einer Krankenschwester zu finanzieren, von der die häusliche Krankenpflege durchgeführt wird. So können viele ältere Mitbürger noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen und müssen nicht in ein Pflegeheim überwiesen werden.

Unserer Häuser und was darin stattfindet

Für die kirchliche Arbeit stehen die Martinskirche mit Pfarrhaus und Gemeindesaal oberhalb der Billinganlage (3 Minuten von der U-Bahnhaltestelle Klinikum) sowie ein zweites Gemeindezentrum am Finkenschlag 41 zur Verfügung.

Im Pfarrhaus ist die Gemeindeverwaltung untergebracht. Wenn Sie ein Anliegen an die Gemeinde oder an mich haben, können Sie uns am besten dort erreichen.

In den zwei Kindergärten am Finkenschlag 43 und in der Jakob-Henle-Straße 44 wird Platz für 100 Kinder geboten. Wir sind immer bemüht, unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir Ihnen, den Eltern und den Kindern, am besten entgegenkommen. Wir bemühen uns, auf dem Stand moderner Pädagogik mit den Kindern zu arbeiten und Ihnen zu helfen, dass sie Wege in das Leben finden können.

Im Gemeindehaus am Finkenschlag 41 geht es an mindestens fünf Tagen der Woche sehr betriebsam zu. Die Gruppen des Kinderclubs St. Martin e.V., die Angebote der Offenen Jugendarbeit, für die wir eine hauptamtliche Jugendreferentin angestellt haben, der Familien- und Erwachsenenkreis, die Kirche Kunterbunt jeweils am 3. Sonntag im Monat, das Geburtstagscafé, der Gospelchor Red´n´Blue, die Gymnastikgruppe, die Meditationsgruppe und weitere Gruppen kommen regelmäßig in diesem Gemeindehaus zusammen, das im Jahr 2003 auf zwanzig Jahre zurückblicken kann.

An den Sonn- und Feiertagen laden wir zu den Gottesdiensten in die Martinskirche ein. Immer wieder werden auch besondere Gottesdienste für Familien angeboten.

Auch im Gemeindesaal in der Hochstraße 12 treffen sich Gemeindegruppen: Die Konfirmanden (30-40 Jugendliche), der Seniorenkreis, und noch viele weitere Gruppen und Zusammenkünfte.Inmitten unseres Gemeindegebietes befindet sich auch das Klinikum der Stadt Fürth, in dem zwei Klinikpfarrer arbeiten.

Zwischen der Klinikseelsorge und der Arbeit der Kirchengemeinde besteht eine enge Zusammenarbeit.

Unsere Gemeinde ist aus einer vielschichtigen Bevölkerung zusammengesetzt. Hier wohnen junge Familien mit ihren Kindern ebenso wie ältere Menschen, die in mehreren Altenheimen betreut werden. Hier sind besonders viele Arbeitnehmerfamilien zuhause, aber ebenso leben einige prominente Bürger in unserer Mitte. Dass Fürth traditionell eine Arbeiterstadt gewesen ist zeigt sich noch heute an der Zusammensetzung unserer Gemeinde.

Geschichte der Martinskapelle

Am 8.10.1922 wurde in einem Festgottesdienst der erste Geistliche von Sankt Martin in Fürth, Pfr. Fritz Käferlein, eingeführt und von da an wurden regelmäßig Gottesdienste im Fürther Westen, im Betsaal in der Vacher Str. 23 (damals noch Flughafenstraße), gefeiert. Für die stetig wachsende Gemeinde wurde aber der Betsaal allmählich zu klein und deshalb kaufte man im Sommer 1927 für 3000 Mark eine 40 Meter lange ausgediente Flughafenbaracke. Diese Baracke wurde in zwei Teile geteilt; der kleinere Teil ging nach Stadeln und aus dem größeren Teil wurde dann eine Notkirche, die sog. Martinskapelle, in nur drei Monaten fertiggestellt.

Der Kirchenraum war 6 Meter breit und 25 Meter lang, so dass bequem 250 Personen in dem Kirchlein Platz fanden. Die Baukosten betrugen damals 32.000 Mark.

Nachdem am 15. Oktober 1927 die beiden Kirchenglocken „Frieden“ (Joh. 3,16) und „Hoffnung“ (Röm. 5,5) mit einem festlich geschmückten Pferdegespann in die Hochstraße gebracht worden waren, fand am 23. Oktober 1927 die feierliche Weihe statt. Die Festpredigt hielt Stadtpfarrer Fronmüller.

Die Zerstörung der Martinskapelle:

Auszug aus der Gemeindechronik von Hans-Peter Hübner und Georg Mader „Der erste Vorbote kommenden Unheils stellte sich bereits 1944 ein. Bei einem Luftangriff auf Fürth am 10. September blieb der Blindgänger einer Brandbombe in der Nähe des Luther-Bildes im Boden der Kirche stecken, ohne dass jedoch größerer Schaden entstand... Kurz vor Kriegsende wurde die Martinsnotkirche am 21. Februar 1945 selbst Opfer eines Tagesangriffs...Pfarrer Eduard Winter ... wurde zuerst auf den Brand aufmerksam gemacht, als er im Altenheim an der Würzburger Straße Dienst tat. Er eilte sofort zur Notkirche, aus deren Turmhelm leichte Rauchwolken hervorquollen. ...Mit vereinten Kräften konnten die meisten Einrichtungs- und Ausschmückungsgegenstände, so das Kruzifix, die hl. Gefäße, der Altar und die Altarsbekleidung, die Bilder und ein Kronleuchter gerettet werden.“

Das Feuer aus dem Turm griff aber sehr schnell auf die gesamte Kirche über und das Holzkirchlein brannte bis auf die Grundmauern nieder, wie auf dem beiliegenden Bild zu sehen ist.

Mahnung zum Frieden:

Die Zerstörung der Martinskapelle im 2. Weltkrieg ist leider kein Einzelschicksal gewesen. Viele Kirchen brannten im ganzen Land, besonders in den Großstädten.

Auch in unserer Nachbarstadt Nürnberg wurden viele evangelische und katholische Kirchen ein Raub der Flammen.

Nicht verschwiegen werden soll die Zerstörung von jüdischen Synagogen, angestachelt durch eine rassistische und menschenverachtende Ideologie. So wurde auch die 1617 eingeweihte Fürther Hauptsynagoge in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10.11.1938 zerstört.

1700 Jahre Sankt Martin – Mann des Friedens und der Barmherzigkeit

Ansprache zur Einweihung der Martinstür am 5. Mai 2016, von Pfr. Kuno Hauck

Eine Goldader im schwarzen Gestein. Ein überwältigendes Strahlen auf dunklem Grund. 4 Meter schwarzes Metall ragen in den Himmel, dunkel und bedrohlich. Schwarz macht Angst - Gold lockt an. Gold ist Verheißung! Gold sagt uns: Hier finden wir etwas Wertvolles, etwas Kostbares, etwas Einzigartiges. Nicht zufällig wurden besondere Menschen im Glauben schon von jeher mit einem „Nimbus“, einer Aureole, einem goldenen Heilgenschein dargestellt. Im Kunstwerk begegnet uns das Heilige, umgeben vom Dunkel.

Für manchen ist das dunkle Schwarz ein Symbol für unsere Welt, mit all dem Negativen, was wir täglich erleben. Für andere ist es ein Zeichen für einen geheimnisvollen Ort, an dem sich ein verborgener Schatz befindet, den es zu bergen gilt. Beide Interpretationen finde ich passend für unsere Martinstür. Es kann heißen: In dieser dunklen Welt, wo es wenige Lichtblicke gibt, da gibt es eine Lichtgestalt, ein Vorbild des Glaubens.

Von Jesus wissen wir, dass er gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt“. Aber wer kann schon so sein wie Jesus, der Gottes Sohn war. Doch niemand von uns. Daher brauchen wir die Vorbilder des Glaubens, die Heiligen. Männer und Frauen, die zeigen, dass es möglich ist, als ganz normaler Mensch die Welt zu verändern.

Das Gold, das in die Welt strahlt, ist hier im Kunstwerk Martin von Tours. Der Heilige Sankt Martin, von dem ein Leuchten ausgeht und dessen Licht wir in die Welt tragen, so wie es die Kinder ja mit ihren Laternen jedes Jahr am Martinstag besingen.

Doch Vorsicht! Wir dürfen keiner Sankt Martins Romantik verfallen und Martin von Tours nicht auf Mantel, Laternenumzüge und Martinswecken reduzieren. Das wird seinem Leben und Wirken in keiner Weise gerecht und deshalb ist es ein Glücksfall, dass sich die Bildhauerin Meide Büdel nicht von dem Offensichtlichen blenden ließ und Martin von Tours nicht auf einen Soldaten mit Pferd und Mantel reduziert hat, sondern uns auf den Schatz, den es zu bergen gilt, hinweist. Das heißt für uns: Da steckt noch viel mehr dahinter. Da gibt es wirklich einen großen Schatz von Erzählungen und Legenden seines Wirkens, der vielfach unbekannt ist. Erst alles zusammen macht das Leben von Sankt Martin aus.

Aber die wichtigste Botschaft der Martinstür erschließt sich für den Betrachter erst, wenn man ihr ganz nahekommt. Von weitem sieht man zwei goldene Türen. Doch wenn man davor steht, stellt man fest, dass es in Wirklichkeit nur einen goldenen Türflügel gibt, die zweite Tür ist ein Spiegel. Und in diesem Spiegel sehe ich dann nicht mehr den von Gold gekrönten Heiligen Sankt Martin. In diesem Spiegel sehe ich mich.

Ein Sankt Martin, Vorbild des Glaubens, Mann des Friedens und der Barmherzigkeit, will kein Monument sein, will nicht von uns verehrt werden. Das passt auch nicht zu einem Mann, der sich bei den Gänsen versteckte, als man ihn zum Bischof machen wollte. Sein leuchtendes und glänzendes Vorbild ist anziehend und lädt uns ein, durch diese Tür zu gehen sich zu verwandeln und selbst zum Heiligen zu werden.

So wie der Apostel Paulus im Brief an die Epheser im 2. Kapitel sagt: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ Die Welt in der wir leben, mit ihren vielen dunklen Seiten, braucht Menschen wie Sankt Martin. Sie braucht glaubwürdige Boten des Evangeliums von der Liebe Gottes zu uns Menschen.

Unsere Welt braucht neue Heilige, uns alle. Amen

St. Martin - Bischof von Tours

* 316/317 (oder um 336) in Sabaria, heute Szombathely in Ungarn

† 8. November 397 (?) in Candes, heute Candes-Saint-Martin bei Tours in Frankreich

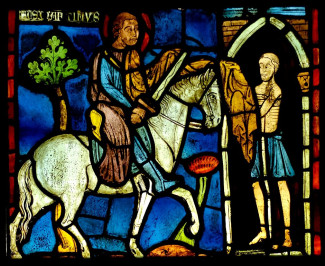

Martin war der Sohn eines heidnischen römischen Tribuns. Er wurde in Pavia, der Heimatstadt des Vaters, christlich erzogen und im Alter von zehn Jahren in die Gruppe der Katechumenen - der Taufbewerber - aufgenommen. Mit 15 Jahren musste er auf Wunsch des Vaters in den Soldatendienst bei einer römischen Reiterabteilung in Gallien eintreten. Im Alter von 18 Jahren wurde er von Hilarius, dem späteren Bischof von Poitiers, getauft. 356 schied er nahe Worms vor einem neuen Feldzug gegen die Germanen aus dem Militär aus, weil Christsein und Militärdienst sich nicht vereinbaren lassen. Zuvor geschah nach der Legende, was Martin weltberühmt machte: Martin begegnete am Stadttor von Amiens als Soldat hoch zu Ross einem frierenden Bettler, ihm schenkte er die mit dem Schwert geteilte Hälfte seines Mantels *; in der folgenden Nacht erschien ihm dann Christus mit dem Mantelstück bekleidet: er war es, der Martin als Bettler geprüft hatte.

Sulpicius Severus berichtet in seiner Vita Sancti Martini, verfasst um 395, von dessen Absage an den Kaiser:

Bis heute habe ich dir gedient, Herr, jetzt will ich meinem Gott dienen und den Schwachen. Ich will nicht mehr länger kämpfen und töten. Hiermit gebe ich dir mein Schwert zurück. Wenn du meinst, ich sei ein Feigling, so will ich morgen ohne Waffen auf den Feind zugehen.

Martin ging zu Hilarius von Poitiers - der standhaft die rechte kirchliche Lehre gegen den Arianismus verteidigte - und wurde zum Exorzisten geweiht. Martin kehrte in seine Heimat Pannonien zurück; er wollte dort missionieren und taufte zuerst seine Mutter. In den Streitigkeiten um den Arianismus wurde Martin ausgewiesen und zog sich nach mancherlei Wundern und Abenteuern über Mailand, wo ihm Ambrosius begegnet sein mag, als Einsiedler auf die kleine Insel Gallinaria vor Albenga im Golf von Genua zurück. Nach der Aufhebung der Verbannung des Hilarius rief dieser ihn wieder zu sich; Martin lebte nun ab 360 in dessen Nähe und als Einsiedler in Ligugé bei Poitiers; aus dieser Zelle wuchs das 361 gegründete erste Kloster Galliens.

Martin beeindruckte das Volk durch sein asketisches Leben, seine Fürsorge für die Nöte der Armen und seine Wundertaten. 371/372 wurde er auf Drängen des Volkes Bischof von Tours, trotz Vorbehalten seitens des Klerus, gegen das Votum anderer Bischöfe und angeblich gegen seinen Willen. Die Legende berichtet, er habe sich in einem Stall versteckt, um der Wahl zu entgehen, doch hätten ihn die Gänse durch ihr Schnattern verraten. Der volkstümliche Brauch der Martinsgans, die man vielerorts zum Martinsfest verzehrt, rührt wohl von dieser Geschichte her. Andere Überlieferung berichtet: als Martin als Bischof predigte, wurde er durch eine Schar schnatternder Gänse, welche in die Kirche watschelten, unterbrochen. Sie wurden gefangen genommen und zu einer Mahlzeit verarbeitet.

Beim Volk war Martin beliebt als ein gerechter, treusorgender Bischof. Seine Lebensweise blieb asketisch: er lebte zuerst in einer Zelle an der Kathedrale, 375 gründete er eine Kolonie an der Loire nahe Tours, daraus entwickelte sich das Kloster Maursmünster/Marmoutier, das zu einem bedeutenden religiösen Zentrum wurde. Hier lebten unter Martins Leitung 80 Mönche ohne persönliches Eigentum, mit dem Verbot von Kauf und Verkauf, angewiesen allein auf Spenden; Handarbeit außer dem Schreiben war untersagt, es gab eine tägliche gemeinsame Mahlzeit, gemeinsames Gebet, strenge Klausur und keine Verbindung zum Klerus der Kathredrale. Die Gemeinschaft wurde Zentrum der Mission in Gallien. Auch Mitglieder des gallischen Adels schlossen sich an; höchste Beamte kamen zu Martin, dem Wunderheiler. Seine Askese brachte ihm aber immer wieder die Gegnerschaft des Klerus ein.

Missionsreisen führten Martin durch sein ganzes Bistum und bis nach Chartres, Amboise und Paris, wo er einen Leprakranken heilte. In Vienne traf er Victricius von Rouen und Paulinus von Nola. In seiner eigenen Diözese gründete er mit Hilfe seiner Mönche Landpfarreien und organisierte den Pfarreiklerus nach dem Vorbild seiner Mönchsgemeinschaften. Sein prophetengleich gebieterisches Auftreten ermöglichte ihm eine straflos bleibende Konfrontation mit Kaiser Maximus, bei dem er 386 in Trier - vergeblich - versuchte, die von ihm selbst abgelehnten Priscillianer - eine religiöse Bewegung, die strengste Askese für Priester und Laien forderte und die Kirche durch die Leitung des Heiligen Geistes erneuern wollte - vor blutiger Verfolgung zu retten; sein freimütiges Auftreten brachte ihm sogar die Hochachtung des Kaiserpaares ein. Andererseits verursachte seine strenge Askese in den letzten Jahren auch Widerstände im eigenen Klerus.

Sulpicius Severus begegnete Martin in dessen letzten Lebensjahren. In seiner Vita Sancti Martini, verfasst um 395, und den Dialogi, verfasst um 405, berichtet er:

Martinus betete ohne Unterbrechung, auch wenn er anscheinend etwas anderes tat … In seinem Mund war nichts anderes als Christus, in seinem Herzen wohnten nur Güte, nur Friede, nur Erbarmen.

Martinus drückte demnach eine Art himmlischer Freude aus, und es schien, als habe er die normalen Grenzen der Menschennatur überwunden.

Alle Legenden betonen Martins schlichte Lebensart und demütige Haltung: Er putzte selbst seine Schuhe und saß nicht auf der bischöflichen Kathedra, sondern auf einem Bauernschemel. Als er seinen Rock einem Armen gab und der für ihn auf dem Markt neu gekaufte zu kurze Ärmel hatte, bekleideten ihn Engel während der Messe. Bei einem Mahl mit dem Kaiser ließ dieser Martin den Pokal zuerst reichen, er aber gab ihn nicht dem Kaiser zurück, sondern an seinen Priester weiter. Andere Legenden erzählen, wie Martin ein Kind vom Tod erweckte, einen heidnischen Baum gefällt habe, oder dass er das Blut des Märtyrers Mauritius und seiner Gefährten aufgefangen habe.

Tief beeindruckt von Martin war Paulinus von Nola, der nun selbst am Grab des Felix in Nola ein Kloster gründete, in dem er lebte. Sein Freund, der Rhetor Sulpicius Severus gründete eine asketisch lebende gelehrte Gesprächsgemeinschaft und verfasste um 395 Martins Lebensgeschichte. Schon zu seinen Lebzeiten und erst recht später beruhte Martins Verehrung auf Wundern, die nach seinem Tod noch zunahmen.

Die Überlieferung, dass Martin den Qualitäts-Weinbau an der Loire entscheidend beeinflusste, beruht auf der Legende von seinem Esel, der im Sommer die Blätter von den Weinstöcken gefressen habe, worauf ihn seine Mönche zunächst gerügt hätten; als dann im Herbst aber größere und süßere Trauben als zuvor üblich an den Reben hingen, erwies sich die Fresssucht des Esels rückblickend als ein Wunder.

Kloster Ligugé, das von Martin gegründete erste Kloster des Frankenreiches

Auf einer Missionsreise starb Martin. Mönche brachten seinen Leichnam auf der Loire nach Tours, wo er drei Tage später beigesetzt wurde - daher der Gedenktag. Auf der 40 Kilometer langen Strecke sollen in dieser Nacht die Ufer zu neuem Leben erwacht sein, ein Meer weißer Blüten habe den Fluss gesäumt. Zur Beisetzung strömten Tausende von Mönchen und Jungfrauen und eine riesige Menschenmenge. Sein Schüler und Nachfolger als Bischof, Brictius, errichtete über Martins Grab eine Kapelle, die ein vielbesuchtes Ziel von Pilgern und fränkisches Nationalheiligtum wurde. Perpetuus von Tours nahm Martin in den Festkalender des Bistums auf und errichtete eine neue, Martin geweihte Basilika mit Klosterzellen, aus denen das Kloster St-Martin wuchs. Dies wurde zum von Pilgern vielbesuchten französischen Nationalheiligtum.

Das Patrozinium breitete sich nun rasch in der Gegend aus. Ab dem Beginn des 6. Jahrhunderts gab es immer mehr Martin geweihte Kirchen in Italien - so in Rom unter Papst Symmachus oder auf dem Montecassino unter Benedikt; besonders die Benediktiner förderten Martins Verehrung. Martinskirchen gab es in Ravenna nach 540, dann auch in Spanien. Auch Städte und Burgen wurden nach Martin benannt. Suebenkönig Chararich - durch Martin von Braga von der Richtigkeit der katholischen Lehre überzeugt - erhielt Martinsreliquien für Braga. Allein in Frankreich tragen heute 237 Städte und Dörfer und etwa 3600 Kirchen Martins Namen. 1993 ernannte die französische Bischofskonferenz Martin zum Patron der Polizisten.

König Chlodwig I. erklärte Martin zum Schutzherrn der fränkischen Könige und ihres Volkes. Martins Mantel galt als fränkische Reichsreliquie, er wurde seit 679 im Königspalast in Paris aufbewahrt und auf allen Feldzügen mitgeführt. Wohl unter Pippin dem Mittleren kam diese cappa in die Obhut der Karolinger, die die Martinsverehrung belebten und nach Friesland und in die rechtsrheinischen Gebiete verbreiteten. Die Reliquien wurden größtenteils im 16. Jahrhundert von Hugenotten zerstört, Reste sind in der 1902 neu erbauten Martinskirche in Tours, die die alte, fünfschiffige Basilika ersetzt; von der alten Kultstätte sind nach deren Zerstörung in der Französischen Revolution nur noch der Uhrturm und der von Karl dem Großen erbaute Turm übrig geblieben. Im 18. und 19. Jahrhundert war das Wirken von Martin fast völlig in Vergessenheit geraten.

Quellen für Martins Lebensgeschichte sind v. a. die von Sulpicius Severus um 395 verfasste Lebensgeschichte, außerdem drei Briefe und die Missionsdialoge, in denen Sulpicius dargelegt, wie Martin als Asket und Wundertäter die ägyptischen Mönche noch übertreffe.

Mit der Ausdehnung des Fränkischen Reiches breitete sich der Martinskult nach Osten aus, zunächst besonders im Harz und in Thüringen, dann auch in Süddeutschland. Mit der zunehmenden Christianisierung in Germanien wurde auch Martins Verehrung ausgebreitet, die neuen Kirchen wurden meist ihm geweiht, so dass heute Martinskirchen als die jeweils ältesten in ihrer Region gelten. Martinsumzüge gab es früher in katholischen Gebieten wie im Rheinland und in Schlesien, heute sind sie weit verbreitet: an der Spitze des Zuges reitet der Heilige, oft vom Bettler begleitet; dann folgen singende Kinder mit Lampions in den Händen. Der Lichterbrauch geht auf die Bedeutung Martin Luthers in Thüringen zurück: am 10. November, dem Geburtstag Luthers und Vorabend des Festes seines Namenspatrons, versammelten sich auf dem Erfurter Domplatz abends Kinder mit Papierlaternen, um des Reformators zu gedenken. Der Martinsumzug ist nun in der katholischen Kirche ein Teil der Lichtsymbolik, welche am Allerseelentag, am 2. November, beginnt und über Advent und Weihnachten bis Lichtmess am 2. Februar führt.

Auf die in Paris aufbewahrte Mantelreliquie von Martin, die cappa, wird sowohl die Bezeichnung Kapelle für eine Palastkirche schon der Merowinger und dann auch Karls des Großen als auch die der dort amtierenden Geistlichen als Kapellani zurückgeführt.

Der Brauch der Martinsgans, die man vielerorts zum Martinsfest verzehrt, basiert auf dem Martinstag als Hauptzinstag: am Martinstag begann das neue Wirtschaftsjahr des Bauern, an das Gesinde wurden die Löhne bezahlt, Pachtverträge wurden geschlossen, Steuern abgeführt, Knechte und Mägde konnten - wie an Lichtmess - den Dienstherrn wechseln. Zu Martini wurde das Vieh geschlachtet, das wegen knapper Vorräte nicht den ganzen Winter hindurch gefüttert werden konnte: dazu gehörten die Gänse; so ergab sich der Brauch, am Martinstag, vor dem großen Fasten im Advent, Gänsebraten zu essen; früher begann die Adventszeit am 12. November als 6-wöchige Fastenzeit ähnlich der Passionszeit. Die Gans war auch eine bevorzugte Zinsbeigabe an den Grundherrn, Tribute waren oft bezahlbar in Form von Gänsen. Später erzählte man Legenden, in denen Martin mit Gänsen in Verbindung gebracht wurde.

In Gegenden, wo Weinbau betrieben wurde, war es üblich, am 11. November den Helfern bei der Weinlese vom Winzer eine Lesgans zu schenken. Mancherorts zogen die Kinder singend von Tür zu Tür, um Geschenke zu erbitten: Äpfel, Nüsse und Gebäck. Mitunter gab es auch Gans-Wettkämpfe in Form des Ganslreißens, Ganslschießens und Ganslschlagens. Neben der Martinigans gab es auch das Martinischwein. In manchen Gebieten entzündete man Martinifeuer; die heutigen Kinderlaternen zu Martini sind ein Relikt davon. In Süddeutschland wurden in den Kirchen Brote geweiht und hernach an die Armen verteilt. Ein Pieter Brueghel dem Jüngeren zugeschriebenes Bild aus der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien stellt das Armenbrauchtum zu Martini dar: in den Niederlanden war es am 11. November üblich gewesen, an die Bettler Wein auszuschenken. Oft gab es zu Martini in weiten Teilen Europas ausgelassene Trinkgelage; in Frankreich wandte sich schon im 6. Jahrhundert die Synode von Auxerre gegen die feuchtfröhlichen Exzesse der Martinijünger; aus Dörfern in Mähren ist bekannt, dass noch im ausgehenden 19. Jahrhundert der junge Wein nach demjenigen benannt wurde, der am Martinitag den größten Rausch davon getragen hatte. So etwa hieß er Gustlwein, Sepplwein oder Franzlwein.

Martin war der erste Nichtmärtyrer, der im Westen als Heiliger verehrt wurde.